IRIS² soll Europas digitale Souveränität sichern und schnelles, sicheres Internet selbst in entlegenste Regionen bringen. Dahinter steckt nicht nur eine technische Vision, sondern auch ein strategischer Plan: Die EU will unabhängiger werden von außereuropäischen Kommunikationssystemen und zugleich den digitalen Graben zwischen Stadt und Land schließen. Für dich als Nutzer könnte das bedeuten, dass du irgendwann flächendeckend auf stabile, sichere Verbindungen zugreifen kannst – egal, ob du im Zentrum einer Großstadt sitzt oder in einer Hütte in den Alpen. Und das, ohne dass die USA mit deinen Daten in Berührung kommen.

Was ist IRIS²?

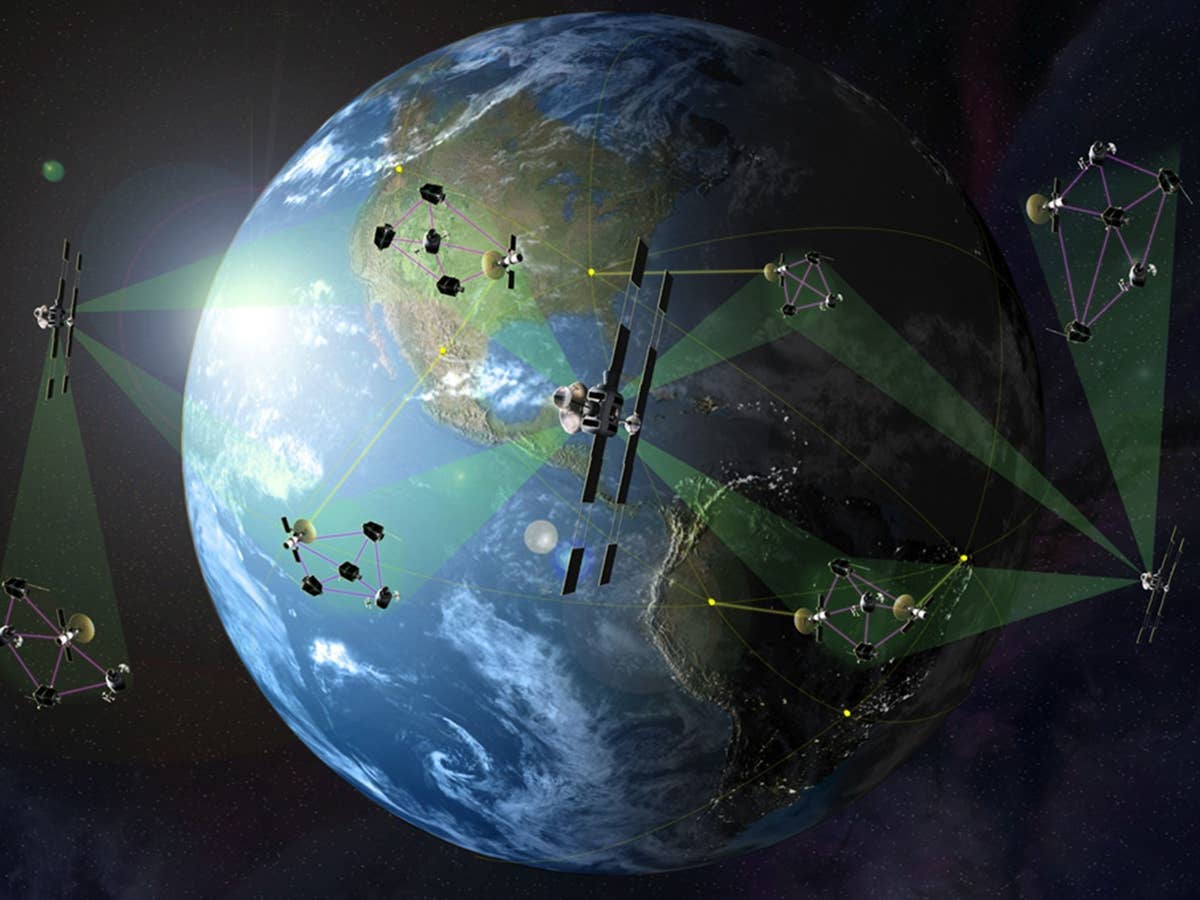

Der Name IRIS steht für „Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite“. Es ist nach Galileo und Copernicus das dritte große Raumfahrt-Flaggschiff der EU. Während Galileo für Navigation und Copernicus für Erdbeobachtung steht, hat IRIS² den Auftrag, eine sichere, satellitenbasierte Kommunikationsinfrastruktur aufzubauen. Diese soll sowohl für den zivilen als auch den behördlichen Bereich nutzbar sein. Das kann vom EU-Parlament bis zu Hilfsorganisationen alles sein. Auch Business-Anwendungen sind geplant.

Die Motivation dahinter ist klar: Digitale Infrastruktur ist heute ein geopolitischer Faktor. Wer Kommunikationsnetze kontrolliert, kontrolliert auch den Informationsfluss. Mit IRIS² will Europa die Abhängigkeit von Anbietern wie Starlink (USA) oder OneWeb (UK/Indien) verringern. Ende 2024 hat die EU den Bau offiziell beschlossen, erste Testnutzungen laufen bereits über andere Satellitensysteme. Zu den technischen Partnern gehören mit Eutelsat, SES und Hispasat die größten europäischen Satelliten-Betreiber. Auch die Deutsche Telekom ist an Bord.

Die eigene IRIS²-Satellitenflotte soll ab 2029 in den Orbit gebracht werden. Ziel ist es, bis 2030 einen voll funktionsfähigen Dienst anzubieten, der zunächst für Regierungs- und Sicherheitsanwendungen ausgelegt ist. Später sollen aber auch kommerzielle Kapazitäten für Unternehmen und Privatkunden folgen.

Wie IRIS² technisch funktioniert

IRIS² wird als Multi-Orbit-System realisiert. Die meisten der geplanten 282 Satelliten – genau 264 – werden in einer niedrigen Erdumlaufbahn (LEO) platziert. LEO-Satelliten umkreisen die Erde in wenigen hundert Kilometern Höhe und ermöglichen sehr kurze Signalwege, was die Latenz (also die Verzögerung bei der Datenübertragung) auf Werte unter 50 Millisekunden senken kann. Das ist entscheidend für Echtzeitanwendungen wie Videokonferenzen, Cloud-Gaming oder Telemedizin und vergleichbar mit Starlink – nur, dass man deutlich weniger Satelliten einsetzen will.

Zusätzlich kommen 18 Satelliten in mittlerer Erdumlaufbahn (MEO) zum Einsatz. Sie decken größere Flächen ab, können mehr Nutzer gleichzeitig versorgen und dienen als Rückgrat für die Resilienz des Netzes. Fällt ein Teil der LEO-Konstellation aus, können MEO-Satelliten einspringen.

Die Bodeninfrastruktur ist bewusst schlank gehalten: wenige, strategisch verteilte Stationen innerhalb der EU. Das reduziert Sicherheitsrisiken, da der Datenverkehr nicht über beliebige Standorte in Drittstaaten geleitet wird. Eine Station soll in Köln entstehen.

Ein wichtiger technischer Baustein ist die geplante Nutzung quantensicherer Verschlüsselung (Quantum Key Distribution). Diese Technologie schützt Daten auch vor zukünftigen Angriffen, die durch Quantencomputer möglich werden könnten. Darüber hinaus wird IRIS² kompatibel zu bestehenden 5G-Standards sein und ist so ausgelegt, dass spätere 6G-Anforderungen durch Softwareanpassungen umgesetzt werden können. In der Praxis soll es möglich sein, dass Handys und andere Geräte vom klassischen Mobilfunknetz zum Satelliten wechseln, wenn es einmal kein konventionelles Netz gibt.

IRIS vs. Starlink – ein Vergleich

Auf den ersten Blick wirken IRIS² und Starlink ähnlich: Beide nutzen Satelliten, um Internetverbindungen unabhängig von Kabel- oder Mobilfunknetzen bereitzustellen. Doch die Unterschiede liegen in der Zielsetzung und der Architektur.

| IRIS2 | Starlink | |

|---|---|---|

| Betreiber | Europäische Union, betrieben durch ein europäisches Industriekonsortium (u.a. Deutsche Telekom, SES, Eutelsat) | SpaceX, privatwirtschaftlich |

| Primärer Zweck | Sichere Kommunikation für Behörden, kritische Infrastruktur, später kommerzielle Dienste | Breitbandversorgung für Privat- und Geschäftskunden |

| Start der eigenen Satellitenflotte | ab 2029 | seit 2019 im Betrieb |

| Voller Betrieb | ab 2030 | bereits weltweit verfügbar (abhängig von nationalen Genehmigungen) |

| Umlaufbahnen | Kombination aus LEO und MEO | ausschließlich LEO |

| Anzahl Satelliten (geplant/aktiv) | 282 (264 LEO, 18 MEO) | über 7.000 aktiv, Ziel: bis zu 42.000 (nur LEO) |

| Latenz | niedrig (<50 ms) durch LEO, MEO für Redundanz | niedrig (<50 ms) durch LEO |

| Bodenstationen | wenige, strategisch in der EU platziert | global verteilt |

| Sicherheit | quantensichere Verschlüsselung geplant, europäische Kontrolle | Verschlüsselung nach aktuellen Standards, US-Recht |

| Integration | direkte Einbindung in 5G/6G-Netze geplant | separate Terminals, keine Mobilfunkintegration |

Was IRIS² für dich bedeutet

Für dich als Nutzer wird IRIS² nicht sofort verfügbar sein. Die ersten Starts der notwendigen Satelliten sind für 2029 geplant, die volle Einsatzfähigkeit wird 2030 erreicht. In der Anfangsphase wird der Schwerpunkt auf staatlichen Anwendungen liegen. Später sollen auch Unternehmen und Privatkunden profitieren – besonders in Regionen, die bisher von Glasfaser, DSL oder Mobilfunk abgehängt sind.

Das kann für dich konkret heißen: stabile Videokonferenzen im Homeoffice, auch wenn dein Wohnort bisher nur eine schwache DSL-Leitung hat; Streaming ohne Aussetzer im Ferienhaus an der Küste; oder Telemedizin, die auch im Mittelgebirge zuverlässig funktioniert. Dank der Integration in Mobilfunknetze wird es möglich sein, dass dein Gerät automatisch auf die Satellitenverbindung umschaltet, wenn das Bodennetz schwächelt.

Langfristiger Ausblick und mögliche neue Dienste

IRIS² ist mehr als nur ein Ersatz für fehlende Glasfaser. Die Architektur erlaubt neue Dienste, die heute noch in den Kinderschuhen stecken. Beispiele sind satellitenbasierte Cloud-Rechenzentren, die Daten bereits im Orbit verarbeiten, um Antwortzeiten zu verkürzen. Auch Frühwarnsysteme für Naturkatastrophen könnten von der ständigen und sicheren globalen Verbindung profitieren.

Für die Industrie könnten Maschinen und Anlagen weltweit in Echtzeit miteinander vernetzt werden. Autonome Schiffe oder Flugzeuge könnten ohne Funklöcher operieren. Sogar Wissenschaft und Forschung können profitieren, etwa bei der Übertragung großer Datenmengen von entfernten Messstationen.

Damit hat IRIS² das Potenzial, den Alltag vieler Menschen zu verändern – nicht durch radikal neue Technologien, sondern durch die zuverlässige Verfügbarkeit bestehender Möglichkeiten, auch dort, wo es bisher unmöglich war.