Eine neue weltweite Studie liefert spannende Einblicke, wie sich früher Smartphone-Gebrauch später auf die mentale Gesundheit auswirken kann. Veröffentlicht im Journal of Human Development and Capabilities, analysierte die Forschung von Sapien Labs Daten von über 100.000 Menschen zwischen 18 und 24 Jahren. Ein zentrales Ergebnis: Je früher jemand sein erstes Smartphone bekam – vor allem vor dem 13. Lebensjahr – desto häufiger berichtete diese Person später von geringem psychischem Wohlbefinden.

Ein zu früher Einstieg ins Smartphone-Leben hat fatale Folgen

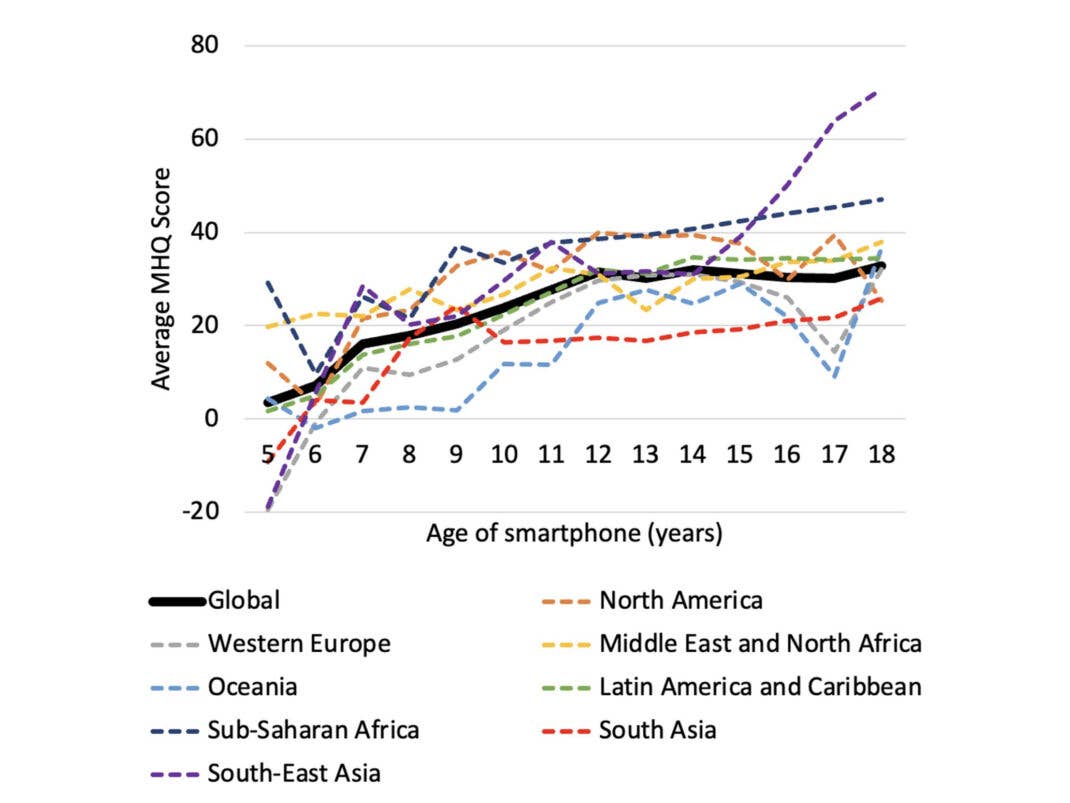

Die Studie nutzt den sogenannten Mind Health Quotient (MHQ), eine Skala von -100 bis +200 zur Messung emotionaler, sozialer und kognitiver Gesundheit. Teilnehmende, die ihr erstes Handy mit fünf Jahren bekamen, lagen nahe null. Wer bis 18 wartete, schnitt deutlich besser ab und zeigte weniger Anzeichen von Angst, geringem Selbstwertgefühl, Aggression, Suizidgedanken oder Realitätsflucht. Kurz gesagt: Ein zu früher Einstieg ins Smartphone-Leben scheint später mit mehr psychischen Herausforderungen verbunden zu sein.

Mehr als nur Bildschirmzeit

Es geht nicht nur ums Gerät. Die Studie betont, dass mit dem Smartphone ein ganzes digitales Umfeld einhergeht. Jüngere Nutzerinnen und Nutzer kommen früher mit Social Media in Kontakt, sind häufiger von Cybermobbing betroffen, schlafen schlechter und verbringen weniger Zeit mit der Familie.

Studienleiterin Dr. Tara Thiagarajan sieht hier nicht nur die Verantwortung bei den Eltern. Ihrer Meinung nach sollten auch Regierungen aktiv werden – ähnlich wie bei Alkohol oder Tabak. Ihr Vorschlag: keine Smartphones vor 13 und danach ein stufenweises, verantwortungsvolles Heranführen.

Wenn Smartphones kein Problem sind

Nicht jedes Kind mit Smartphone ist automatisch gefährdet. Eine Studie von 2022, gefördert vom taiwanesischen Wissenschaftsministerium, zeigt: Wenn Kinder smarte Geräte mit guter Unterstützung durch Erwachsene nutzen, sinkt das Risiko deutlich. Klare Regeln, App-Beschränkungen und ein ausgewogener Umgang machen einen großen Unterschied.

Es kommt also nicht nur darauf an, ob ein Kind ein Smartphone hat – sondern wie es genutzt wird, wer es begleitet und welche Gewohnheiten sich entwickeln. Das können sowohl Eltern als auch Lehrkräfte mitgestalten.

Tipps für Eltern: So begleitest du einen gesunden Smartphone-Umgang

Wenn du dich als Elternteil fragst, wie du den Smartphone-Gebrauch zu Hause sinnvoll regeln kannst, helfen dir diese Strategien, die Fachleute und Studien oft empfehlen:

- Warte möglichst bis zum 13. Lebensjahr, bevor dein Kind ein eigenes Smartphone bekommt. In der Zwischenzeit reichen einfache Geräte oder ein gemeinsames Familientablet.

- Vereinbart klare Regeln: Wann, wo und wie darf das Handy genutzt werden? Zum Beispiel kein Handy beim Essen oder nachts im Schlafzimmer.

- Nutze Kindersicherungen, um ungeeignete Inhalte zu blockieren und die Nutzungsdauer bestimmter Apps zu begrenzen.

- Sprich regelmäßig mit deinem Kind über seine Online-Erlebnisse. Offen und ohne Vorwürfe.

- Fördere Offline-Aktivitäten wie Sport, Lesen oder kreative Hobbys als Ausgleich zur Bildschirmzeit.

- Sei selbst Vorbild und achte auf deinen eigenen Umgang mit digitalen Geräten.

Mit diesen Ansätzen wird das Smartphone eher zur Lernchance als zum Risiko.

Eine größere Frage der Verbindung

Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie Smartphones unsere sozialen Fähigkeiten beeinflussen. Die Soziologin Dr. Alice Evans betont, dass ständige Online-Verbindung nicht automatisch zu echter emotionaler Nähe führt. Die Sorge: Wir verbringen mehr Zeit mit Scrollen als mit echten Begegnungen.

Die Ergebnisse von Sapien Labs fügen sich in diese Debatte ein und werfen Fragen auf: Sollten Smartphones mit mehr Aufklärung oder Altersgrenzen kommen? Bereiten wir Kinder auf echte Verbindungen vor – oder fördern wir Entfremdung?

Eines steht fest: Smartphones werden bleiben. Doch wie wir sie der nächsten Generation näherbringen, könnte nicht nur ihr Wohlbefinden, sondern auch unsere Art zu leben und uns zu verbinden langfristig prägen.