Gerade einmal 3 Prozent der Haushalte können aktuell einen Smart Meter nutzen. Das zeigt eine aktuelle Veröffentlichung der Bundesnetzagentur. Dabei müssten es eigentlich deutlich mehr sein. Offiziell soll der Einbau intelligenter Stromzähler flächendeckend bis 2032 erfolgen. Der Rollout verläuft schleppend – nicht nur wegen technischer Komplexität, sondern auch wegen mangelnder Motivation auf Seiten vieler Netzbetreiber. Energie-Insider Matthias Martensen schildert aus erster Hand, warum der Fortschritt stockt. Martensen ist Gründer und Geschäftsführer von Ostrom, einem Stromanbieter, bei dem dynamische Stromtarife im Mittelpunkt stehen. Dafür ist Ostrom auf Smart Meter angewiesen. Andere Lösungen wie etwa der Tibber Pulse sind nur scheinbare Alternativen.

Viele Messstellenbetreiber interessieren sich nicht für Smart Meter

In der Praxis stößt Martensen mit Ostrom oft auf Probleme, wenn der Anbieter für seine Kunden einen Smart Meter beim örtlichen Messstellenbetreiber beantragen will. „Die vielen kleinen Stadtwerke interessiert das oft nicht“, sagt Matthias Martensen im Gespräch mit inside digital. „Kein Interesse, kein Geld“, sagt er.

Martensen beschreibt, wie sehr der Erfolg des Smart-Meter-Rollouts vom jeweiligen Netzbetreiber abhängt. Während Netze wie die von E.ON oder Netze BW proaktiv vorgehen, sei in Regionen wie Flensburg kaum ein Fortschritt zu beobachten. „Da kannst du praktisch keine Smart Meter einbauen – oder sie haben drei im Netzgebiet, erste Piloten.“ Und selbst wenn das neue Gerät eingebaut wurde, heißt das nicht, dass es auch Daten liefert. Auch selbst als Messstellenbetreiber in Erscheinung zu treten, habe die Lage nicht verbessert. Im Gegenteil.

- Smart Meter Pflicht: Für viele Haushalte greift sie schon in diesem Jahr

Kein LTE-Netz, kein Smart Meter

Hinzu kommen ganz praktische Probleme: Der rbb berichtete jüngst von einem Hausbesitzer in Berlin-Tegel, bei dem der Smart-Meter-Einbau scheiterte. Grund: zu schwaches Mobilfunknetz. Laut Stromnetz Berlin trifft das auf rund jede zehnte Montage zu. Betonwände, Kellergeschosse oder Funklöcher machen die digitale Zähltechnik unbrauchbar. Denn oft sind die Stromzähler bei Mehrfamilienhäusern nicht im eigenen Sicherungskasten, sondern zentral im Keller. Selbst, wenn der Smart Meter Zugriff auf alle drei etablierten Netze hat, hilft das oft nicht weiter. Alternative Anbindungen über das Stromnetz oder spezielle Funkfrequenzen für kritische Infrastrukturen befinden sich laut Stromnetz Berlin noch „in der Erprobung“. WLAN ist ebenfalls keine Option: „Wenn jemand auszieht oder den Anbieter wechselt, funktioniert der Zähler nicht mehr“, heißt es zur Begründung.

Eine Alternative könnte sein, dass die Hausanschlüsse von Telekom, Vodafone & Co. genutzt werden, um eine Anbindung der Smart Meter in zentralen Kellern zu realisieren. Die Hauseinführungen für Glasfaser oder Kabelanschluss befinden sich oft in der Nähe. Für die Telekommunikationsanbieter könnte das sogar ein neues Geschäftsmodell sein, bezahlen müssten die Anschlüsse dann die Stromnetzbetreiber oder die Hausverwaltung. Doch aktuell ist das noch kein Thema, auch weil es nicht zugelassen ist. Und so dürften hunderttausende Haushalte noch lange vom Smart Meter abgekoppelt bleiben.

Deutscher Smart Meter ist „super teuer und komplex“

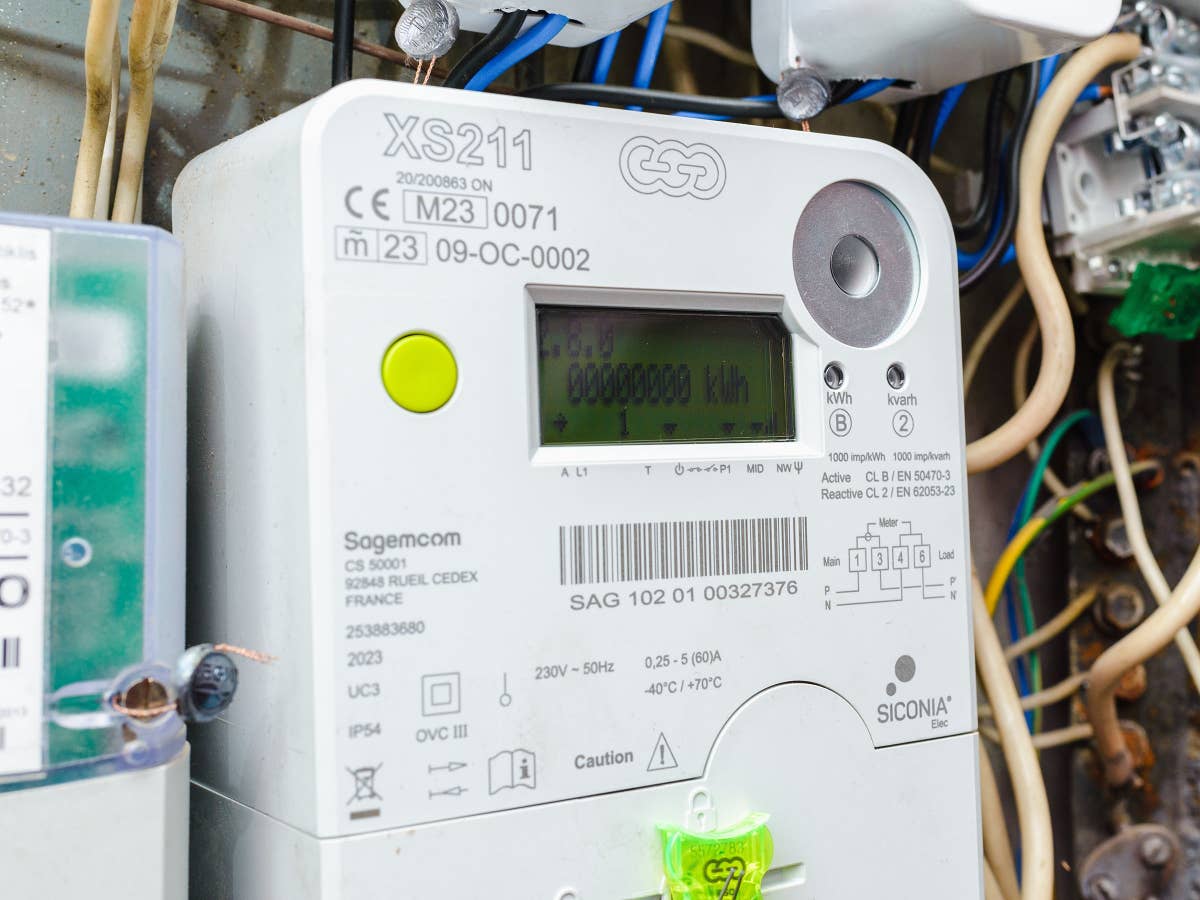

Martensen sieht ein weiteres Problem in der deutschen Sonderregulierung: „Der deutsche Smart Meter ist super teuer und komplex – BSI-zertifiziert, kritische Infrastruktur und so weiter. Wir wollten alles super perfekt – und sind 10 bis 15 Jahre hinterher.“ In anderen europäischen Ländern liege die Verbreitung intelligenter Stromzähler bei fast 100 Prozent.

Dabei seien Smart Meter ein Schlüsselelement für dynamische Stromtarife, die Verbrauchern helfen, Stromkosten zu sparen. Doch damit ein Anbieter wie Ostrom die günstigsten Tageszeiten korrekt an Kunden weitergeben kann, braucht es eine sogenannte registrierende Leistungsmessung (RLM) im Viertelstundentakt. „Nur dann kann man auch genau einkaufen: Wenn du wirklich nur zwischen 12 und 14 Uhr Strom benutzt, dann muss man auch nur wirklich in diesen zwei Stunden einkaufen als Stromanbieter.“

Was die Sache zusätzlich erschwert: Der Kunde darf zwar den Smart Meter beim Netzbetreiber beantragen, doch die Prozesse sind alles andere als einheitlich. „Wir haben in Deutschland rund 800 Netzbetreiber und 800 Prozesse“, so Martensen. In manchen Regionen sei der Antrag unkompliziert möglich, in anderen überhaupt nicht praktikabel. So verlangt in Berlin beispielsweise der Netzbetreiber, dass sich jeder Kunde selbst um den Antrag kümmert. In anderen Regionen muss es der Stromanbieter tun.

Was wäre die Lösung? Martensen fordert ein „Smart Meter Light“ – eine vereinfachte Variante, die zumindest die wichtigsten Daten übertragen kann, ohne alle regulatorischen Vorgaben für kritische Infrastruktur zu erfüllen. Und er sagt klar: „Netzbetreiber brauchen echten Druck. Es gibt Ziele, aber kein Druckmittel, wenn sie es nicht schaffen.“