Mit dem Aufkommen von Drohnen erhielten nicht nur professionelle Fotografen und Filmer ein neues Werkzeug, das mit vergleichsweise geringem Aufwand spektakuläre Aufnahmen ermöglicht. Auch versierte und weniger versierte Hobbyisten fanden schnell Gefallen an den neuen Fluggeräten.

Der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, hat dem Bild der Drohne jedoch weitere Facetten hinzugefügt. Selbst einfache Modelle sind mit ihren leistungsstarken Kameras geeignete Werkzeuge für unbemerktes Ausspionieren. Sie lassen sich zudem mit wenigen Handgriffen in gefährliche Waffen verwandeln.

Gerade die mutmaßlich von Russland lancierten Drohnen-Überflüge über militärische Einrichtungen oder auch den Münchner Flughafen heizen die Diskussionen um eine Verschärfung der Regeln für diese Form der unbemannten Luftfahrzeuge, kurz UAS (Unmanned Aircraft Systems) an. Das Bundesinnenministerium erwägt eine Verschärfung des Polizeigesetzes, das die Befugnisse der Behörde erweitert – bis hin zum Abschuss der Drohne. Doch worauf muss man aktuell bereits Acht geben, um nicht mit dem gesetzlichen Rahmen in Konflikt zu geraten?

An diesen Orten darfst du nicht fliegen

Wer Ärger aus dem Weg gehen will, macht am besten um eine Reihe von Orten einen großen Bogen, die von vornherein einen besonderen Schutz genießen. Und das sind nicht nur Flughäfen, zu denen – je nach Größe – ein Abstand von fünf bis 18 Kilometern eingehalten werden muss. Auch über Bundeseinrichtungen sollte man seine Drohne besser nicht aufsteigen lassen – auch hier landet man ansonsten schnell in den lokalen Nachrichten. Erstaunlicher ist da schon, dass selbst in Naturschutzgebieten Drohnen verboten sind. Wer über Wohngebieten fliegen möchte, muss sich eine Genehmigung holen – und gerade dann auf die Persönlichkeitsrechte anderer achten.

Grundsätzlich gilt nach §22 im Urheberrecht für bildende Künste und Fotografie, dass nur Aufnahmen von Personen “verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden” dürfen, die zuvor eingewilligt haben. Im §23 des sogenannten KunstUrgh wird zwar festgelegt, dass Personen aufgenommen werden können, wenn sie in dem Bild als eine Art Beiwerk verstanden werden können. Im Zweifelsfall ist an dieser Stelle Streit vorprogrammiert. Daneben sind die Rechte am eigenen Bild auch bei Aufnahmen auf Versammlungen o. Ä. eingeschränkt. Hier darf die Drohne jedoch generell nicht ohne Weiteres genutzt werden.

Selbst die Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSVGO) muss bei der Aufzeichnung und Weiterverarbeitung von Bildern und Videos beachtet werden.

EU-Verordnung mit drei Risikokategorien

Wer mit seiner Drohne auf der sicheren Seite sein möchte, der greift am besten zu einem leichten Modell. Bis zu einem Gewicht von 250 Gramm gibt es keine gesetzlichen Einschränkungen – wenn das Fluggerät keine Kamera besitzt. Auch der Sichtkontakt zum Piloten muss gewährleistet sein, der zudem mindestens 16 Jahre alt sein muss.

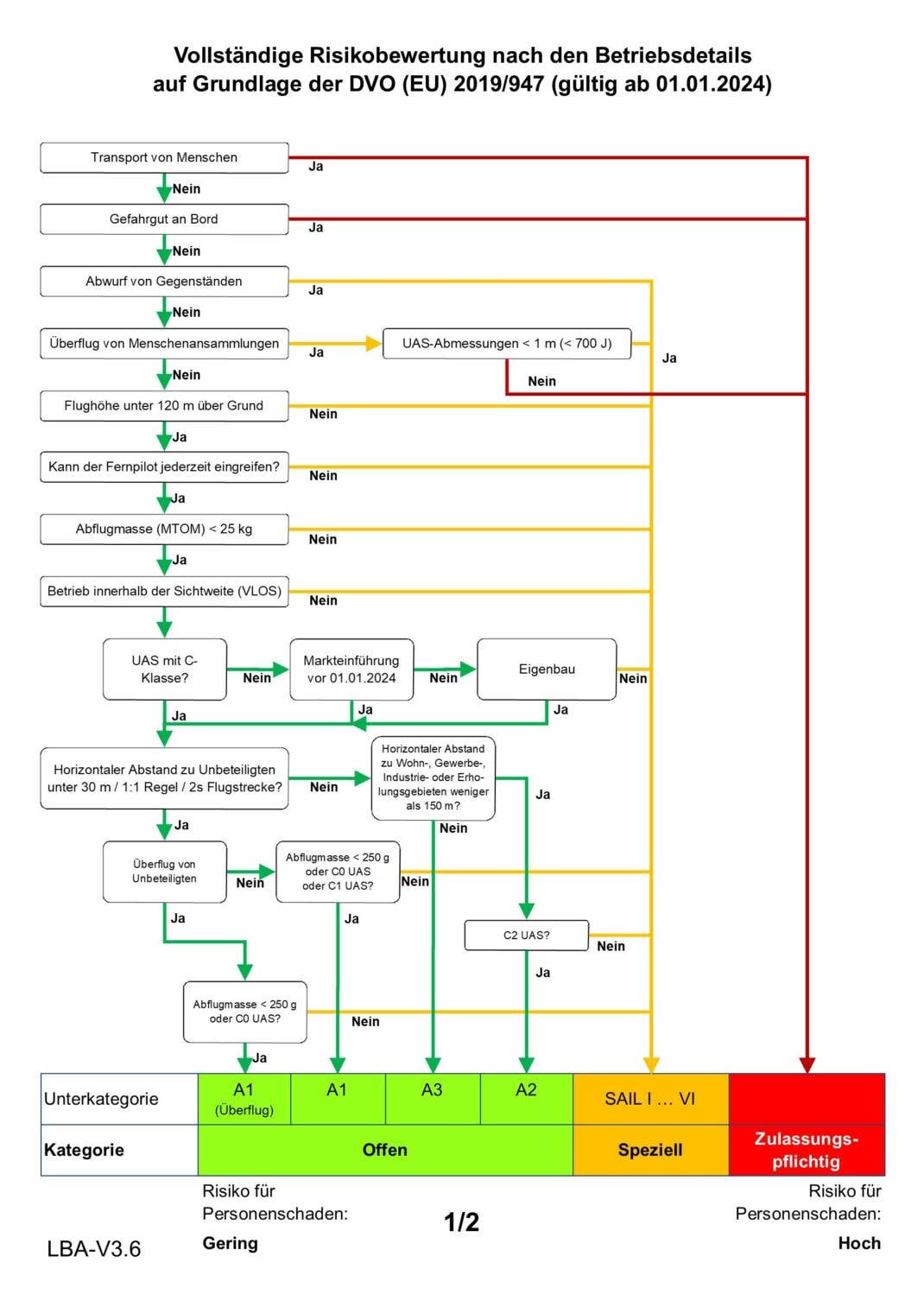

Darüber hinaus werden die Drohnen nach ihren technischen Parametern in drei standardisierte Anwendungsszenarien einsortiert, die vor allem dem Betriebsrisiko der UAS gerecht werden sollen. Maßgeblich hierfür ist die EU-Vorschrift DVO (EU) 2019/947, die grundsätzlich drei Bereiche unterscheidet. Neben dem Szenario “offen” – das in drei weitere Segemente (A1, A2, A3) untergliedert wird, kenn die Verordnung auch die Kategorien “spezifisch” und “zulassungspflichtig” kennt. Dabei wird die potenzielle Gefährdung von Menschen als Grundlage für die Bewertung des Risikos hergenommen.

Dementsprechend müssen Drohnen-Piloten nachweisen, dass ihnen das Gefahrenpotenzial ihrer Fluggeräte bewusst ist. Dazu setzt die europäische Luftfahrtbehörde auf zwei Nachweise: den kleinen und den großen Drohnen-Führerschein. Um den Piloten der Drohnen die teils mühselige Unterscheidung zu erleichtern, sind Anbieter von Drohnen in der Europäischen Union (EU) dazu gezwungen, diese verpflichtend einer von letztlich sechs Kategorien zuzuordnen.

Welchen Drohnen-Führerschein brauche ich

Die Regelungen, die in den drei oben genannten Einstufungen gelten, wurden mit den C-Kategorien, die seit dem 1. Januar 2024 gelten, noch einmal konkretisiert. Danach müssen die Hersteller ihre Fluggeräte verbindlich einer der Kategorien zuordnen, mit der nicht zuletzt festgelegt wird, welche fliegerischen Kompetenzen der jeweilige Drohnen-Pilot mitbringen muss. Für Flugmodelle, die vor dem Stichtag gekauft wurden, gelten die Regelungen nicht. Sie haben Bestandsschutz, der allerdings keine großen Vorteile bietet.

Dementsprechend sind bei den Leichtgewichten, die mit einer C0-Zertifizierung versehen sind, keine Eignungsnachweise beim Fliegen notwendig – solange das Gewicht unter 250 Gramm, die maximale Geschwindigkeit unter 19 m/s und die maximale Flughöhe unter 120 Meter bleiben. Auch Kameras o.ä. dürfen nicht verbaut sein. Das Luftfahrtbundesamt empfiehlt dennoch die Teilnahme an dem Onlinekurs, der über die grundlegenden Pflichten aufklärt.

Schon bei kleinen Drohnen ist ein Kurs nötig

Ist das Fluggerät zwischen 250 und 900 Gramm schwer, wird es der C1-Stufe zugeordnet. Gleiches gilt, wenn die jeweilige Drohne über eine Kamera verfügt. Dann wird der Führerschein zum Fliegen einer Drohne – auch als kleiner Drohnen-Führerschein bezeichnet – zur Pflicht. Er kann direkt beim Luftfahrtbundesamt (LBA) durchgeführt werden, kostet 25 Euro und ist für fünf Jahre gültig. Außerdem muss die Drohne selbst registriert und die im Anschluss ausgegebene UAS-Nummer muss äußerlich sichtbar angebracht werden.

Es gelten mit ihm allerdings die gleichen Einschränkungen beim Fliegen der noch einfacheren Modelle der C0-Kategorie: Der Mindestabstand zu anderen Menschen muss 30 Meter betragen, zu Wohn- und Gewerbegebieten muss sogar eine Distanz von 150 Metern gewahrt werden.

Großer Drohnen-Führerschein

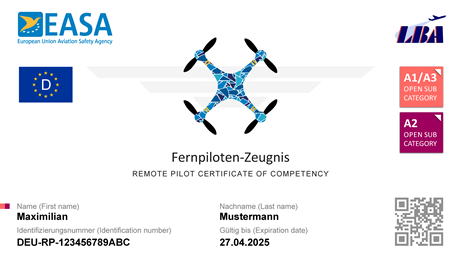

Wer mit seiner Drohne näher an Objekte heranfliegen will, muss den großen Drohnen-Führerschein erwerben, der eigentlich als EU-Fernpiloten-Zeugnis heißt. Dieser kann jedoch erst nach dem Erwerb des kleinen Drohnen-Führerscheins in Angriff genommen und muss bei einer entsprechend zertifizierten Prüfstelle bestanden werden. Auch hier besteht die auf eine Schulung folgende Theorie-Prüfung aus einer Reihe von Multiple-Choice-Fragen. Im Anschluss kann das Zeugnis beim LBA oder der jeweils zuständigen Landesbehörde beantragt werden.

Das Fernpiloten-Zeugnis gewährt zwar etwas größere Freiheiten – so können nun auch deutlich schwerere und damit größere Drohnen geflogen werden –, die Einschränkungen bleiben aber insbesondere im Hinblick auf die Persönlichkeitsrechte anderer hoch: Wer mit üblicher Geschwindigkeit unterwegs ist, muss zu Menschen auch weiterhin einen 30-Meter-Abstand einhalten. Nur im Langsamflug, bei einer Geschwindigkeit von maximal 3 m/s darf dieser auf fünf Meter sinken.

C3-Kategorie für professionelle Nutzer

Die höchsten Anforderungen gelten für die Kategorie C3. Das beginnt schon bei den Drohnen selbst, die nun bis zu 25 Kilogramm wiegen können. Vorgeschrieben ist beispielsweise ein System zur Fernidentifizierung, das permanent die e-ID des Piloten sendet. Außerdem muss ein System zur automatisierten Überwachung von Flugbeschränkungen (Geosensibilisierung) vorhanden sein.

Spezielle Klasse für spezielle Fälle

Daneben bestehen die Kategorien C4, C5, und C6. Dabei handelt es sich um eher spezielle Konstruktionen, denen eigentlich übliche technische Standards fehlen. Die UAS der C4-Kategorie können im offenen A-Szenario mit einem Gewicht von bis zu 25 Kilogramm betrieben werden. Im Vergleich zu den anderen Fluggeräten, die dieser Stufe zugeordnet werden, fehlt ihnen die Möglichkeit zu einem automatischen Flug. Hierunter zählen etwa die Luftfahrzeuge der Modellflug-Szene.

Die Einstufungen C5 und C6 sind im Prinzip Unterkategorien von C3. Bei ersterer kann etwa das Höhenlimit nicht eingestellt werden, ein System für die Geosensibilisierung fehlt ebenso. Außerdem muss eine Möglichkeit vorhanden sein, um auch den Sinkflug abbremsen zu können, etwa in Form eines Fallschirms. Drohnen der C6-Kategorie sind nicht mehr auf einen elektrischen Antrieb festgelegt, dürfen aber ausschließlich in der speziellen Kategorie geflogen werden. Und wie bei C5 fehlen auch hier das einstellbare Höhenlimit sowie das System für die Geosensibilisierung. Der Pilot muss auch bei automatischen Flügen jederzeit eingreifen können. Zudem muss die Drohne einen Mechanismus mitbringen, der die zuvor genehmigten Betriebsvolumen überwacht.

Viele Fallstricke

Dass die Drohnen nicht nur verschiedenen Leistungsgruppen zugeordnet, sondern auch jeweils eigenen Anwendungsszenarien zugeordnet werden, lässt Hobby-Piloten schnell den Überblick verlieren. Bei Modellen ab 70 Euro gehören Kameras zum guten Ton, und damit greifen gesetzliche Auflagen wie Drohnen-Führerschein und damit eine Registrierung als Pilot beim LBA, die Pflicht zur Drohnen-Versicherung und eine verpflichtende Kennzeichnung mit einer UAS-Nummer der Behörde.

Vielen dürften diese Auflagen nicht bewusst sein. Das gilt auch für zu beachtende Abstandsregeln und weitere gesetzliche Auflagen. Schon der Start der Drohne im Garten hinterm Haus dürfte aus juristischer Perspektive in den meisten Fällen problematisch sein. Auch Naturfreunden dürfte kaum bewusst sein, dass ihre fliegenden Kameras in Schutzgebieten nicht gestattet sind.

Bisher fiel ein begrenzter Kenntnisstand über die gesetzlichen Pflichten kaum ins Gewicht. Am ehesten bekamen Piloten Probleme, die ihre Fluggeräte unerlaubt auf öffentlichen Veranstaltungen nutzten. Die zahlreichen Drohnen, die in Deutschland zuletzt über kritischer Infrastruktur auftauchten, sorgen für eine sich ändernde Bewertung des Risikos. Auch ein Missachten gesetzlicher Bestimmungen könnte in Zukunft drastischere Konsequenzen haben. Drohnen-Kanonen, sogenannte Jammer, die Drohnen mit gezielten Störsignalen außer Gefecht setzen, sollen künftig auch bei der Polizei zum Standard werden.