Organische Solarzellen wirken auf dem Papier wie der perfekte Gegenentwurf zu schweren, starren Solarmodulen. Du kannst sie drucken, biegen, theoretisch sogar auf Kleidung aufbringen. Und doch blieb ihr Wirkungsgrad lange enttäuschend. Der Grund dafür liegt tiefer als vermutet, nicht im Material selbst, sondern in der Art, wie man es seit Jahren zusammensetzt.

Warum organische Solarzellen hinterherhinken

Organische Solarzellen haben viele Vorteile, aber auch einen großen Makel: Sie liefern deutlich weniger Strom als klassische Siliziumzellen. Lange galt das als unvermeidbar. Organische Halbleiter eben: flexibel, aber ineffizient. Genau diese Annahme gerät nun ins Wanken. Forschende der Osaka Metropolitan University zeigen, dass das eigentliche Problem nicht im Material steckt, sondern im Aufbau. Genauer gesagt: im p/n-Übergang, also jener Grenzfläche, an der Licht in elektrische Ladung verwandelt wird. Bei Silizium ist dieser Übergang klar definiert, stabil und gut kontrollierbar. Bei organischen Solarzellen hingegen gleicht er eher einer Baustelle im Nebel. Viel Potenzial, aber wenig Ordnung.

Der p/n-Übergang: klein, aber entscheidend

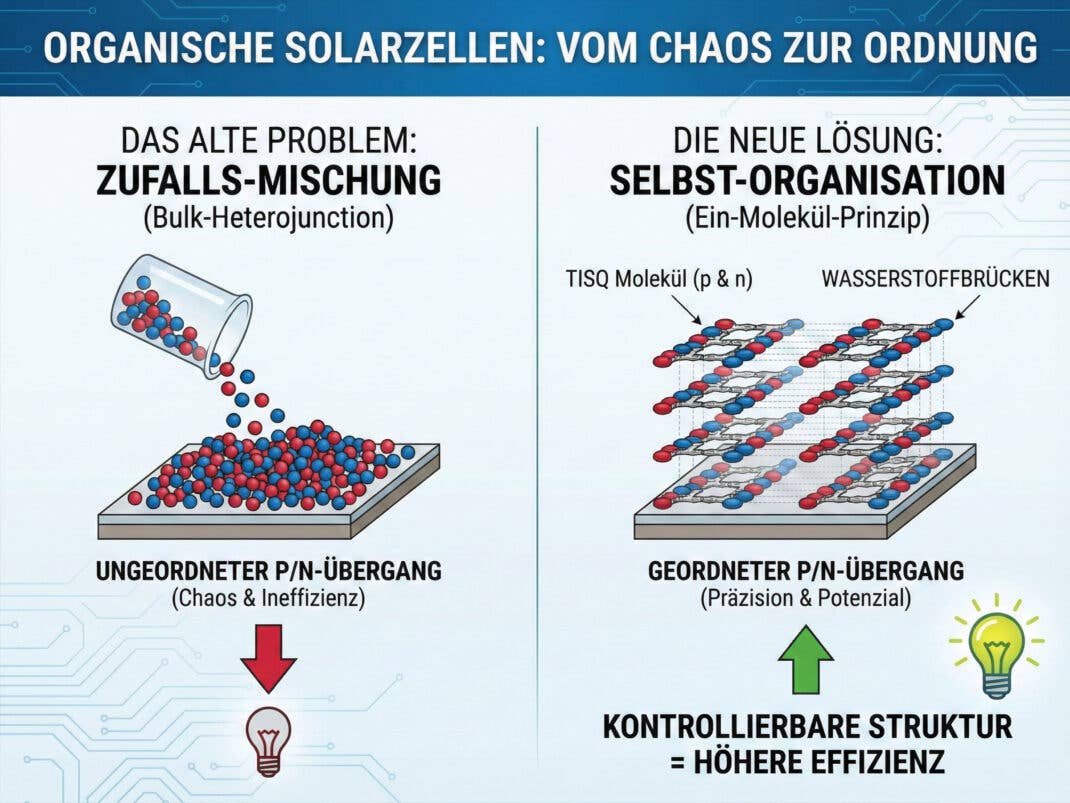

Ohne p/n-Übergang keine Solarzelle. Dort entstehen freie Ladungsträger, die später als Strom genutzt werden. Das Prinzip ist simpel – die Umsetzung bei organischen Materialien allerdings nicht. Bisher treffen hier zwei unterschiedliche organische Halbleiter aufeinander: ein p-Typ- und ein n-Typ-Material. Um möglichst viele Kontaktstellen zu erzeugen, werden beide einfach miteinander vermischt. Das sogenannte Bulk-Heterojunction-Prinzip. Klingt pragmatisch, ist aber hochsensibel. Schon minimale Änderungen bei Temperatur, Lösungsmittel oder Trocknung reichen aus, um die innere Struktur zu verändern. Die Folge: instabile Grenzflächen, schwankende Leistung, schlechte Reproduzierbarkeit. Oder anders gesagt: Jede Zelle wird ein bisschen zum Unikat – und das ist für Technik selten ein Kompliment.

Warum Mischen keine gute Idee ist

Das klassische Mischprinzip funktioniert eher wie ein Zufallsgenerator. Theoretisch entstehen viele p/n-Kontakte, praktisch aber auch viel Chaos. Für ein Bauteil, das millionenfach identisch funktionieren soll, ist das ein strukturelles Problem. Takeshi Maeda, einer der zentralen Köpfe der Studie, bringt es sinngemäß auf den Punkt: Präzision ist entscheidend, aber mit reinem Mischen kaum zuverlässig erreichbar. Die Effizienz leidet also nicht, weil organische Materialien zu „schlecht“ wären, sondern weil man sie in eine Architektur zwingt, die ihnen nicht liegt. Ein bisschen so, als würdest du versuchen, ein Uhrwerk mit einem Schneebesen zu bauen.

Ein Molekül übernimmt beide Rollen

Der neue Ansatz dreht die Logik komplett um. Statt zwei Materialien zusammenzuschütten, integrieren die Forschenden p- und n-Funktion in ein einziges Molekül. Dieses Molekül heißt TISQ und folgt einem Donor-Akzeptor-Donor-Prinzip. Ein p-Typ-Segment auf Squaraine-Basis wird mit einem n-Typ-Segment aus Naphthalindiimid kombiniert. Das Entscheidende: Wasserstoffbrücken sorgen dafür, dass sich die Moleküle selbstständig und geordnet anordnen. Der p/n-Übergang entsteht damit nicht zufällig, sondern gezielt durch molekulare Selbstorganisation. Ordnung statt Chaos. Planung statt Glück. Das ändert die Spielregeln für organische Solarzellen vollständig.

Wenn Lösungsmittel die Leistung bestimmen

Besonders spannend wird es beim Blick auf die Lösungsmittel. Je nachdem, ob TISQ in einem polaren oder unpolaren Lösungsmittel verarbeitet wird, entstehen unterschiedliche Strukturen. In polaren Lösungsmitteln bilden sich sogenannte J-Typ-Aggregate, eher nanopartikelartig. In unpolaren Lösungsmitteln entstehen H-Typ-Aggregate mit faserartiger Struktur. Klingt abstrakt, hat aber messbare Folgen. Die J-Typ-Strukturen erzeugen nahezu doppelt so hohe Photoströme wie ihre H-Typ-Pendants. Die innere Ordnung entscheidet also direkt über die elektrische Ausbeute. Nicht mehr Zufall, sondern kontrollierbare Chemie bestimmt das Ergebnis.

Was das für die Zukunft bedeutet

In ersten Prototypen nutzte das Forschungsteam TISQ als einziges photoaktives Material. Die Solarzellen funktionieren – auch wenn die Effizienz aktuell noch niedrig ist. Entscheidend ist etwas anderes: Das Konzept geht auf. Der p/n-Übergang lässt sich gezielt erzeugen und reproduzieren. Ein zentraler Schwachpunkt organischer Solarzellen verliert damit seinen Schrecken. Noch ist das Grundlagenforschung, aber sie räumt mit einer hartnäckigen Fehlannahme auf. Organische Solarzellen waren nicht das falsche Material zur falschen Zeit. Sie waren lange einfach falsch aufgebaut. Und manchmal reicht genau diese Erkenntnis, um eine Technologie neu zu starten.